京都大学防災研究所 宇治川オープンラボラトリー雨庭

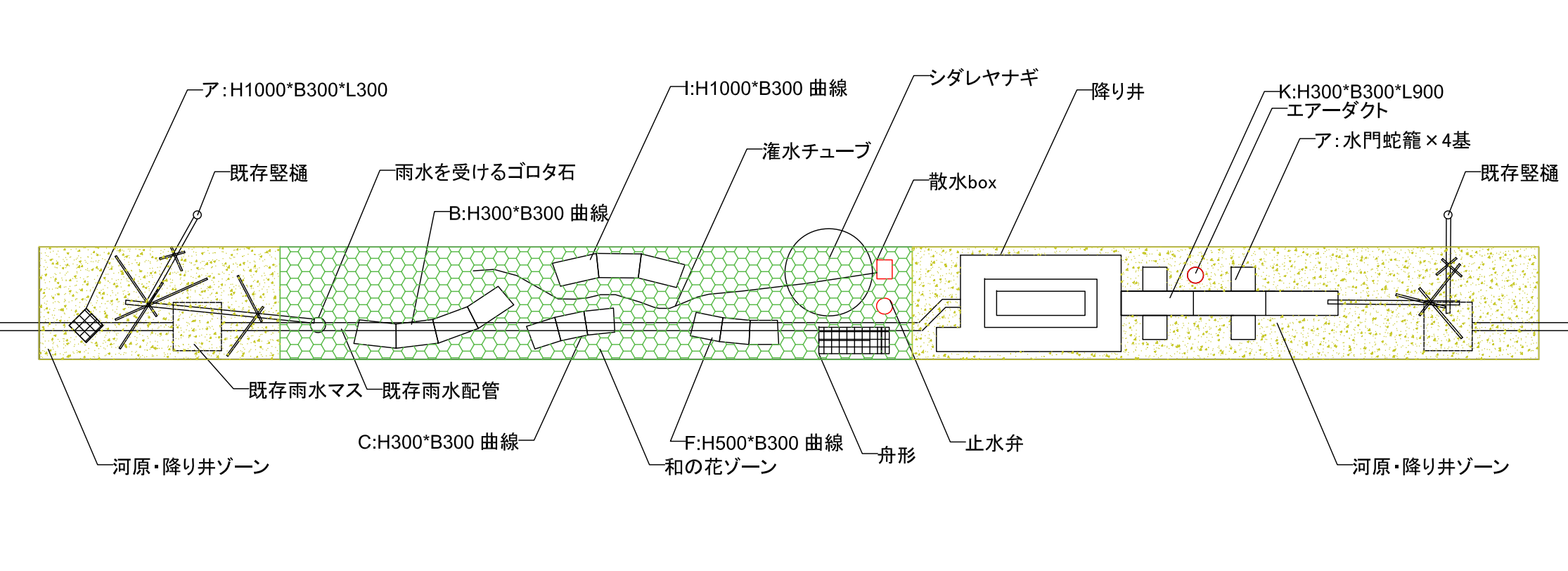

主に水と土砂に関する災害の防止・軽減を目的とした実験研究を行う京都大学防災研究所宇治川オープンラボラトリーの敷地内に、治水・地域の生物多様性促進・文化的象徴的表現の、3つの機能を兼ね備えた雨庭の施工をいたしました。また、実施設計においては、これまでの植彌加藤造園の雨庭の施工実績の経験から、具体的なアドバイスをさせていただきました。

雨庭は、雨水を一時的に貯留し時間をかけて地中に浸透させることのできる植栽空間を持ち、下水道に流れ込む水量を調節することができます。そのため、気候変動により近年都市部でも増加している集中豪雨による洪水被害や浸水を防止・軽減する効果が期待できます。

さらに、雨庭の植栽は、ヒートアイランド現象の緩和に役立ちます。植栽は、宇治川オープンラボラトリーがある京都市伏見区の周辺にみられる在来種も取り入れ、各ゾーンのコンセプトにあった配植がなされています。

また、日本の伝統的な水制工法の「牛枠」の一種である「聖牛(せいぎゅう)」をモチーフとして、雨樋をパブリックアート化し、水関連の防災と生物多様性の保全を目的とする施設の性質を象徴的に表現しています(雨樋アート)。戦国時代に発案されたとされる「聖牛(せいぎゅう)」は、河川の中に設置され、河川浸食を食い止め、土砂堆積を促進する役割を果たしつつ、蛇籠の隙間が多様な水生生物の生息地としても機能していました。

伝統的な庭園技術には、グランドレベルから人の背丈ほどに深く、かつ広く掘り込み、 最深部には小さな「井」の字形井戸枠を持つ井戸を設けた、「降り井(おりい)」 と呼ばれる造作があります。

鴨川の水辺に江戸時代の思想家である頼山陽が営んだ山紫水明処(さんしすいめいしょ)にも「降り井」があります。この降り井は、江戸末期に市街地拡大のためお土居が撤去されて「山紫水明」の景観に恵まれる一方、鴨川氾濫被害の頻発に対応するため、巨大な雨水浸透装置として作られたものと森本幸裕京都大学名誉教授は考えています。宇治川オープンラボラトリー雨庭でも、同様の技術を現代的に解釈した「降り井」を施工しています。

今後もさらなる厳しさを増す都市環境に対して、植彌加藤造園は日本庭園についてのノウハウを余すところなく投じ、物理的かつ文化的に貢献してまいります。

所在地 / 京都大学(横大路)宇治川オープンラボラトリー本館南側

研究企画統括 / 川池健司 教授、和田桂子 特任教授(京都大学防災研究所)

設計/ 阿野晃秀(awake 阿野晃秀景観デザイン研究所)

設計監修/ 森本幸裕

実施設計・施工 / 植彌加藤造園

造営年 /2025年

対象 / 26.1㎡

- 所在地:

- 京都府京都市

- 公開状況:

- 公開

- 作庭時期:

- 2025年